240 Millionen Computer vor dem Aus? Die unbequeme Wahrheit über Microsofts Deadline

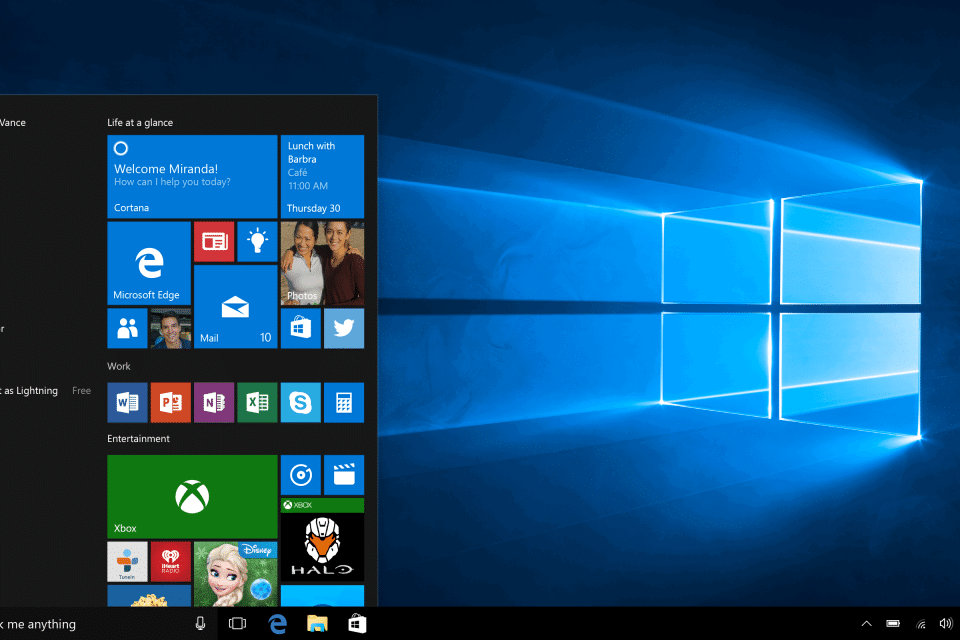

Am 14. Oktober 2025 zieht Microsoft den Stecker. Nach genau zehn Jahren endet der offizielle Support für Windows 10 – ein Betriebssystem, das aktuell noch auf etwa 65% aller Windows-PCs weltweit läuft. Was auf den ersten Blick wie eine normale Geschäftsentscheidung aussieht, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als gewaltiges Problem mit weitreichenden Folgen.

Zehn Jahre sind genug – oder doch nicht?

Windows 10 kam im Juli 2015 auf den Markt und versprach, das „letzte Windows“ zu sein – ein kontinuierlich aktualisiertes System, das nie mehr ersetzt werden müsste. Microsoft brach dieses Versprechen 2021 mit der Ankündigung von Windows 11. Jetzt, nach einer beachtlichen Supportdauer von zehn Jahren, stellt sich die Frage: Darf Microsoft einfach so den Support beenden?

Die juristische Antwort ist eindeutig: Ja, sie dürfen. Microsoft hat von Anfang an kommuniziert, dass der Support-Lebenszyklus zehn Jahre beträgt. Fairerweise muss man sagen: Zehn Jahre Support für ein Betriebssystem sind in der Tech-Branche durchaus großzügig. Apple unterstützt macOS-Versionen typischerweise nur drei bis vier Jahre mit Sicherheitsupdates.

Trotzdem fühlt sich diese Deadline anders an. Warum? Weil Windows 11 mit seinen strikten Hardware-Anforderungen Millionen funktionsfähige Computer ausschließt. Das TPM 2.0-Modul, die UEFI-Firmware, Secure Boot – technische Hürden, die selbst Computer von 2017 oder 2018 zu „Elektroschrott“ degradieren.

Der Umstieg: Zwischen Möglichkeit und Unmöglichkeit

Wer auf Windows 11 umsteigen möchte, sollte zunächst Microsofts „PC Health Check Tool“ (PC-Integritätsprüfung) nutzen. Dieses kostenlose Programm analysiert binnen Sekunden, ob der eigene Computer die Systemanforderungen erfüllt. Die Ernüchterung folgt oft prompt: Selbst leistungsstarke Rechner scheitern häufig an fehlenden Sicherheitschips oder zu alten Prozessoren.

Technisch versierte Nutzer finden zwar Wege, Windows 11 auch auf „inkompatibler“ Hardware zu installieren – Registry-Hacks und modifizierte Installationsmedien machen es möglich. Doch Microsoft warnt eindringlich: Diese Systeme erhalten möglicherweise keine Updates, nicht einmal kritische Sicherheitspatches. Ein Pyrrhussieg also.

Die Alternativen: Linux als Rettungsanker?

Für alle, deren Hardware den Windows 11-Test nicht besteht, bleiben drei Optionen: Neue Hardware kaufen, zu Linux wechseln oder Windows 10 weiterverwenden.

Der Wechsel zu Linux-Distributionen wie Ubuntu, Linux Mint oder Zorin OS ist heute einfacher denn je. Diese Systeme laufen auf praktisch jeder Hardware, sind kostenlos und überraschend benutzerfreundlich geworden. Besonders Linux Mint präsentiert sich mit einer Windows-ähnlichen Oberfläche als sanfter Übergang. Für Office-Arbeiten, Webbrowsing und Multimedia reicht Linux vollkommen aus. Problematisch wird es bei spezieller Windows-Software oder Spielen, obwohl sich auch hier dank Steam’s Proton-Technologie viel getan hat.

Windows 10 nach dem Support-Ende: Russisches Roulette?

Was passiert eigentlich, wenn man Windows 10 nach Oktober 2025 einfach weiterlaufen lässt? Das System funktioniert weiterhin – es stürzt nicht plötzlich ab, Programme laufen normal. Aber: Ohne Sicherheitsupdates wird jeder neu entdeckte Fehler zur permanenten Einladung für Cyberkriminelle.

Die Vorstellung, Antivirenprogramme könnten diese Lücke schließen, ist trügerisch. Sicherheitssoftware kann zwar bekannte Malware blockieren, aber gegen Zero-Day-Exploits in ungepatchten Systemkomponenten ist sie machtlos. Es ist wie ein Türschloss an einer Wand mit offenem Fenster – die Illusion von Sicherheit.

Für isolierte Systeme ohne Internetzugang mag das akzeptabel sein. Für jeden anderen gleicht es einem Spiel mit dem Feuer. Die Erfahrung zeigt: Sobald ein Betriebssystem keinen Support mehr erhält, explodiert die Anzahl erfolgreicher Angriffe. Windows XP und Windows 7 lassen grüßen.

Die Umweltkatastrophe, über die niemand spricht

Experten schätzen, dass weltweit etwa 240 Millionen PCs die Hardware-Anforderungen von Windows 11 nicht erfüllen. Diese Geräte sind nicht defekt – sie funktionieren einwandfrei. Trotzdem droht ihnen das Schicksal der vorzeitigen Entsorgung.

Die Elektronikindustrie jubelt über potenzielle Neuverkäufe, doch für die Umwelt ist das ein Desaster. Jeder neue Computer verursacht bei der Herstellung zwischen 300 und 800 Kilogramm CO2. Die seltenen Erden, das Lithium für Akkus, die Energie für die Produktion – all das für Geräte, die eigentlich noch Jahre funktionieren könnten.

Microsoft hat bisher keine überzeugende Strategie präsentiert, wie diese Altgeräte sinnvoll recycelt werden sollen. Zwar existieren in der EU Recyclingsysteme für Elektronik, doch die Realität ist ernüchternd: Nur etwa 20% der Komponenten werden tatsächlich wiederverwertet. Der Rest landet auf Deponien in Ghana, China oder Indien, wo Menschen unter gesundheitsschädlichen Bedingungen die letzten verwertbaren Metalle extrahieren.

Fazit: Ein systemisches Problem

Das Support-Ende von Windows 10 offenbart ein grundsätzliches Problem unserer digitalisierten Gesellschaft: Die künstliche Verknappung der Lebensdauer funktionierender Technologie. Microsoft hätte Windows 11 auch mit weniger restriktiven Anforderungen entwickeln können. Die Entscheidung für strikte Hardware-Limits war eine bewusste Wahl – legitimiert durch Sicherheitsargumente, motiviert durch Geschäftsinteressen.

Für Nutzer bedeutet das: Jetzt handeln. Testen Sie Ihr System mit dem PC Health Check Tool. Erwägen Sie Linux als echte Alternative. Und falls Sie neue Hardware kaufen müssen, investieren Sie in zukunftssichere Systeme mit überdimensionierten Spezifikationen.

Die IT-Branche muss sich unbequemen Fragen stellen: Ist geplante Obsoleszenz in Zeiten der Klimakrise noch vertretbar? Wie können wir digitale Teilhabe gewährleisten, wenn Betriebssysteme zur Kostenfalle werden? Das Ende von Windows 10 ist mehr als ein technisches Ereignis – es ist ein Weckruf für nachhaltigere Technologiekonzepte.