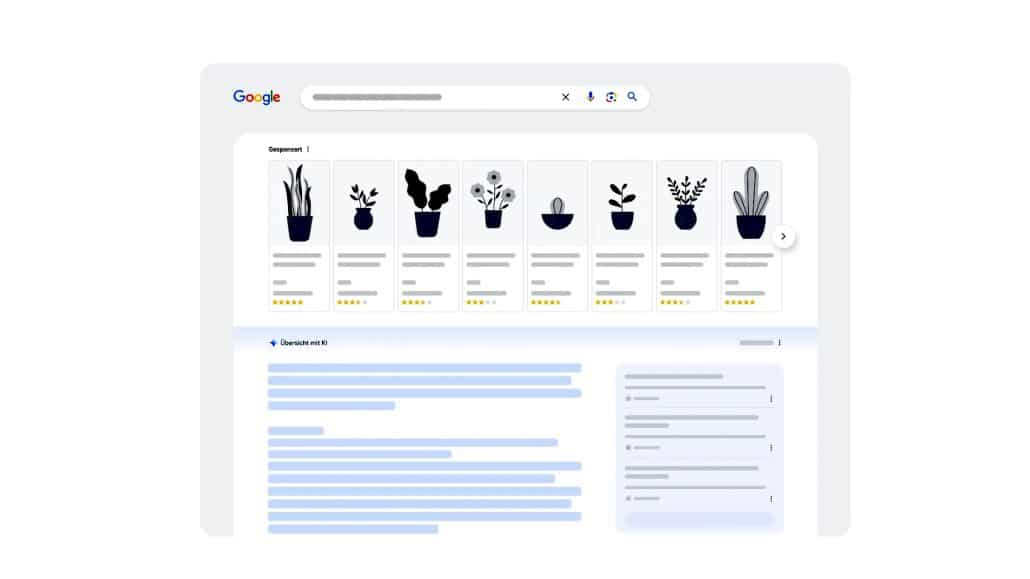

:Wer in den letzten Wochen bei Google etwas gesucht hat, dem ist vielleicht etwas Neues aufgefallen: Noch bevor die klassischen Suchergebnisse erscheinen, zeigt Google bei vielen Anfragen jetzt eine automatisch generierte Antwort – eine sogenannte KI-Übersicht.

Was für Nutzerinnen und Nutzer zunächst praktisch klingt, sorgt in der Medienbranche für große Aufregung. Mehrere deutsche Verlage haben sogar Klage eingereicht. Doch worum geht es dabei genau – und was bedeutet das für die Zukunft der Online-Suche und des Journalismus?

Was sind KI-Übersichten bei Google?

Die neuen KI-Übersichten (auf Englisch: AI Overviews) sind automatisch erstellte Textfelder, die direkt über den regulären Suchergebnissen erscheinen. Sie fassen Informationen zu einer gestellten Frage zusammen – direkt, prägnant und oft auf einen Blick ausreichend.

Möglich wird das durch generative Künstliche Intelligenz, vergleichbar mit Systemen wie ChatGPT. Die KI durchsucht unzählige Webseiten, analysiert Inhalte und generiert daraus eine kompakte Zusammenfassung. Oft sind weiterführende Links enthalten, aber sie rücken in den Hintergrund.

Wer beispielsweise nach „Wie funktioniert eine Wärmepumpe?“ sucht, bekommt sofort eine verständliche Kurzfassung der Antwort präsentiert. Das spart Zeit und macht die Informationssuche deutlich effizienter.

Ein Fortschritt für die Nutzer

Für viele Nutzerinnen und Nutzer sind diese KI-Übersichten ein echter Fortschritt. Statt sich durch zehn verschiedene Seiten zu klicken, bekommt man die wichtigsten Infos direkt geliefert. Google entwickelt sich damit von einer reinen Suchmaschine zu einer Antwortmaschine – ein Schritt, der aus Sicht der Nutzerfreundlichkeit durchaus sinnvoll erscheint.

Gleichzeitig reagiert Google damit auf die wachsende Konkurrenz durch KI-gestützte Dienste wie ChatGPT, Perplexity oder You.com. Immer mehr Menschen nutzen solche Tools, um sich direkt Antworten auf ihre Fragen geben zu lassen – ohne überhaupt noch eine klassische Suchmaschine zu verwenden. Google muss gegensteuern, um nicht an Relevanz zu verlieren.

Warum Verlage Alarm schlagen

So nachvollziehbar Googles Strategie aus Unternehmenssicht ist – für viele Verlage ist sie eine ernste Bedrohung. Denn wenn Nutzerinnen und Nutzer die gesuchten Informationen bereits direkt in der Google-Suche erhalten, sinkt die Zahl der Klicks auf journalistische Angebote spürbar. Und weniger Klicks bedeuten weniger Reichweite, weniger Werbeeinnahmen – und am Ende weniger finanzielle Mittel für redaktionelle Arbeit.

Mehrere deutsche Medienhäuser, darunter IP Deutschland (der Vermarkter von RTL), haben deshalb Klage beim Landgericht Hamburg eingereicht. Sie werfen Google vor, Inhalte aus journalistischen Quellen zu nutzen, ohne dafür zu zahlen. Damit, so die Argumentation der Kläger, verletze Google das deutsche Leistungsschutzrecht – ein Gesetz, das Verlagen genau diese Art von Schutz bieten soll.

Ein rechtlicher Graubereich

Google betont zwar, dass die KI-Übersichten lediglich öffentlich zugängliche Informationen zusammenfassen und die Originalquellen verlinken. Doch in der Praxis klicken viele Menschen gar nicht mehr auf die Links, wenn die Antwort bereits vorliegt. Das schmälert den Wert der Originalinhalte erheblich – und führt zu Spannungen mit den Rechteinhabern.

In anderen Ländern wurden bereits Schritte unternommen, um solche Konflikte zu entschärfen. In Australien und Kanada etwa müssen Google und Facebook pauschale Zahlungen an Medienhäuser leisten, wenn sie redaktionelle Inhalte verwenden. Auch in Europa wird über solche Modelle diskutiert.

Was bedeutet das für den Journalismus?

Der Journalismus befindet sich seit Jahren im Umbruch – doch die neuen KI-Funktionen von Google verschärfen die Situation deutlich. Wenn Suchmaschinen die Inhalte redaktioneller Arbeit einfach zusammenfassen, verlieren Verlage ein wichtiges Kapital: die Aufmerksamkeit ihrer Leserinnen und Leser. Und ohne diese Aufmerksamkeit fehlt das Geschäftsmodell, das Journalismus überhaupt erst möglich macht.

Die Gefahr ist real: Wenn unabhängiger, recherchierter Journalismus nicht mehr sichtbar oder finanziell tragfähig ist, leidet die Informationsvielfalt. Denn KI kann Inhalte zusammenfassen – aber nicht selbst recherchieren, Missstände aufdecken oder komplexe Zusammenhänge kritisch einordnen.

Gibt es eine Lösung für den Konflikt?

Verschiedene Lösungsansätze werden bereits diskutiert. Eine Möglichkeit wäre, dass Google – wie in Australien – Lizenzgebühren für journalistische Inhalte zahlt. Auch eine klare Kennzeichnung der Quellen in den KI-Übersichten wäre ein Schritt in die richtige Richtung. So könnten Nutzerinnen und Nutzer zumindest nachvollziehen, woher die Informationen stammen.

Zudem sollten Verlage die Möglichkeit erhalten, die Verwendung ihrer Inhalte durch KI-Systeme gezielt zu steuern – etwa durch technische Opt-out-Lösungen. So ließe sich zumindest ein Mindestmaß an Kontrolle zurückgewinnen.

Letztlich braucht es aber eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte: Wie kann Journalismus im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz bestehen? Wer zahlt künftig für unabhängige Informationen? Und wie verhindern wir, dass Algorithmen darüber entscheiden, welche Inhalte wir überhaupt noch sehen?

Eine praktische Funktion mit Nebenwirkungen

Googles neue KI-Übersichten machen das Suchen nach Informationen einfacher und schneller. Für Nutzerinnen und Nutzer ist das ein klarer Vorteil. Doch für den Journalismus bringt diese Entwicklung neue Herausforderungen mit sich – und stellt alte Geschäftsmodelle infrage.

Die anstehende Klage deutscher Verlage gegen Google könnte wegweisend sein. Sie zeigt: Die Frage, wie Künstliche Intelligenz mit urheberrechtlich geschützten Inhalten umgeht, ist noch längst nicht geklärt. Es bleibt spannend – und wichtig, dass wir als Gesellschaft ein wachsames Auge darauf behalten, wie sich unsere digitale Informationswelt verändert.