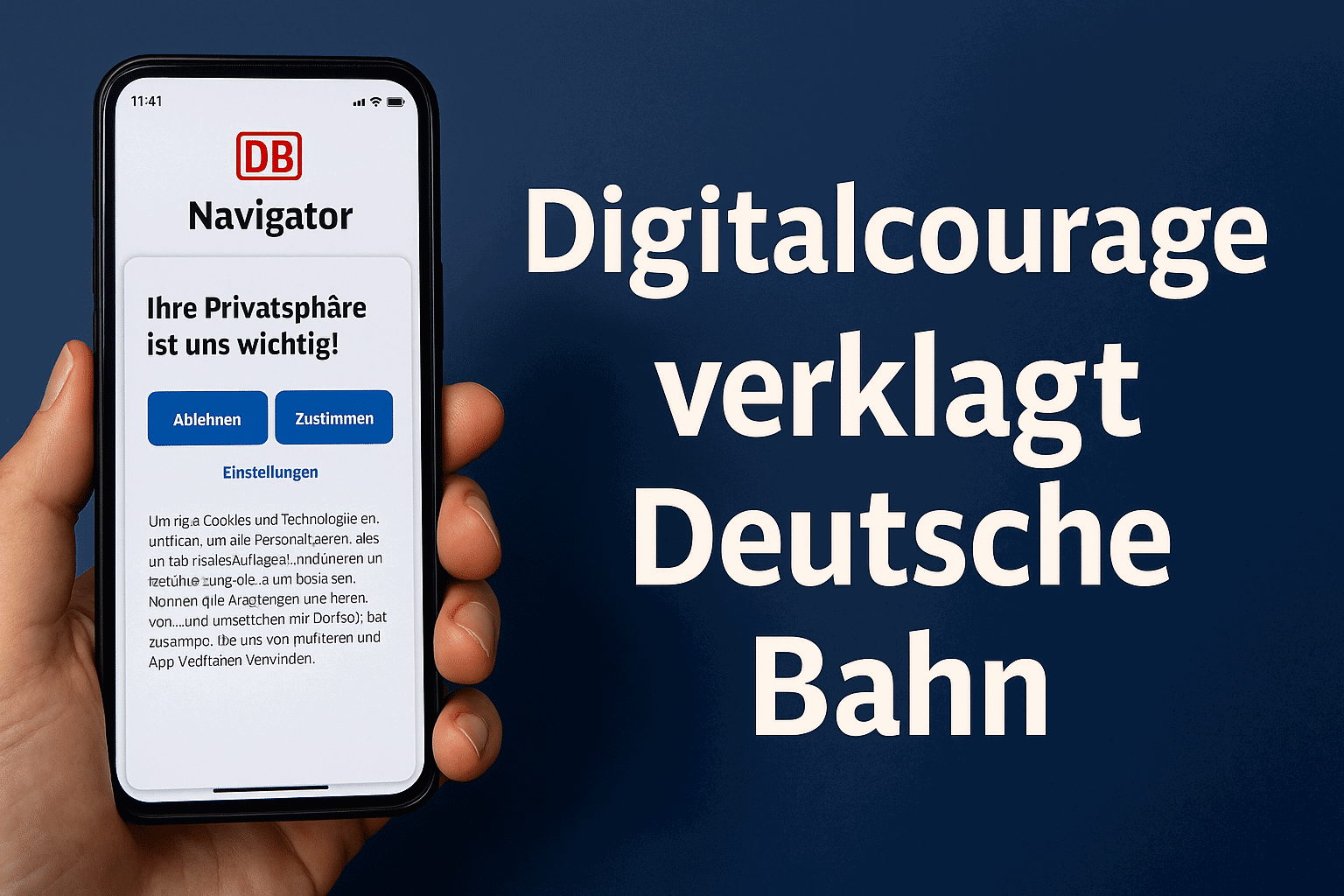

Seit Mai 2025 läuft vor dem Landgericht Frankfurt am Main ein aufsehenerregender Prozess: Der Bürgerrechtsverein Digitalcourage verklagt die Deutsche Bahn. Im Zentrum der Klage steht die beliebte App „DB Navigator“. Die Vorwürfe: schwerwiegende Datenschutzverstöße, irreführende Einwilligungsdialoge – und das massenhafte Teilen von Nutzerdaten mit Drittanbietern. Millionen Menschen könnten betroffen sein.

Wer klagt – und warum überhaupt?

Hinter der Klage steht Digitalcourage e.V., ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bielefeld. Seit Jahren setzt sich der Verein für digitale Grundrechte, Datenschutz und Transparenz ein. Federführend ist padeluun, einer der Gründungsmitglieder von Digitalcourage, gemeinsam mit dem Datenschutzanwalt Peter Hense.

Auslöser für die Klage war eine technische Analyse des IT-Sicherheitsexperten Mike Kuketz im Jahr 2022. Kuketz fand heraus, dass die App auch dann Daten an Drittanbieter übermittelt, wenn Nutzer:innen in den Einstellungen ausdrücklich nur „erforderliche Cookies“ erlauben. Diese Praxis, so Digitalcourage, widerspricht klar der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Einwilligungen müssten freiwillig, eindeutig und informiert erfolgen – davon könne hier keine Rede sein.

Welche Daten sind betroffen?

Laut Digitalcourage und den technischen Untersuchungen fließen über die DB Navigator-App zahlreiche Daten an externe Dienstleister. Darunter befinden sich:

- Start- und Zielbahnhof der Nutzer:innen

- geplantes Reisedatum

- Anzahl und Alter der Mitreisenden (z. B. ob Kinder mitreisen)

- BahnCard-Status

- verwendeter Mobilfunkanbieter

- Nutzungshäufigkeit und App-Verhalten

- Standortdaten (in manchen Fällen)

Diese Daten werden an bis zu zehn verschiedene Unternehmen übermittelt. Zu den Empfängern gehören unter anderem Adobe, Google (mit Firebase), Optimizely und CrossEngage – teils mit Sitz in den USA, wo das Datenschutzniveau aus europäischer Sicht als unzureichend gilt.

Brisant: Selbst bei Ablehnung der optionalen Datenfreigabe übermittelt die App weiterhin Informationen. Laut Digitalcourage ist dies ein klarer Rechtsverstoß – weil keine echte Wahlfreiheit besteht.

Wie viele Menschen betrifft das?

Die Deutsche Bahn gibt an, dass der DB Navigator mehr als 80 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Er zählt zu den meistgenutzten Mobilitäts-Apps in Deutschland. Millionen Reisende nutzen ihn täglich, um Verbindungen zu suchen, Tickets zu buchen oder Verspätungen nachzuvollziehen.

Wer also mit der Bahn reist, kommt an der App kaum vorbei – auch, weil viele Tickets nur noch digital verfügbar sind oder zumindest so am einfachsten gebucht werden können. Das Problem: Es gibt praktisch keine gleichwertige datenschutzfreundliche Alternative. Digitalcourage spricht deshalb von einem „Digitalzwang“. Wer reisen will, muss die App nutzen – und wird dabei getrackt, oft ohne echte Wahl.

Was sagt die Deutsche Bahn zu den Vorwürfen?

Die Bahn weist die Vorwürfe zurück. In offiziellen Stellungnahmen heißt es, dass alle eingebundenen Dienstleister vertraglich verpflichtet seien, die Daten ausschließlich im Auftrag der Bahn zu verarbeiten. Die übermittelten Informationen seien zudem pseudonymisiert und nicht direkt einer bestimmten Person zuordenbar.

Außerdem argumentiert die Bahn, dass bestimmte Analysen notwendig seien, um die App zu verbessern, die Performance zu messen und Fehler zu erkennen. Die Datennutzung diene also dem Kundenservice – nicht der Werbung.

Doch Digitalcourage hält dagegen: Auch pseudonymisierte Daten können über Zeit und mit zusätzlichen Informationen wieder rückführbar gemacht werden. Und: Ohne freiwillige, informierte Zustimmung bleibt jede Datenweitergabe rechtswidrig.

Was fordert Digitalcourage?

Der Verein verlangt, dass die Deutsche Bahn ihre App vollständig überarbeitet – insbesondere die Einwilligungsdialoge. Nutzer:innen sollen wirklich entscheiden können, welche Daten sie preisgeben wollen. Und: Wenn jemand „nur notwendige Cookies“ auswählt, darf es auch wirklich keine heimlichen Datenabflüsse mehr geben.

Langfristig geht es Digitalcourage um ein Grundsatzurteil: Unternehmen dürfen Menschen nicht in eine Situation bringen, in der sie faktisch keine Wahl haben, ob sie ihre Daten teilen. Das gilt insbesondere für staatlich geprägte oder monopolartige Dienstleistungen – wie bei der Bahn.

Was bedeutet das für uns alle?

Sollte das Landgericht Frankfurt der Klage stattgeben, hätte das weitreichende Folgen. Nicht nur die Bahn müsste nachbessern – auch andere Unternehmen, die ähnliche Praktiken anwenden, kämen unter Druck. Der Fall könnte sogar beim Europäischen Gerichtshof landen, der in Datenschutzfragen schon mehrfach strenge Maßstäbe gesetzt hat.

Für Verbraucher:innen ist der Fall hochrelevant. Denn er betrifft die Grundfrage: Müssen wir uns dem digitalen Datenhandel beugen, nur um alltägliche Dienstleistungen nutzen zu können? Oder behalten wir das Recht, selbst über unsere Informationen zu entscheiden?

Die Klage von Digitalcourage gegen die Deutsche Bahn ist mehr als ein Streit über App-Einstellungen. Sie ist ein Prüfstein für die digitale Selbstbestimmung in Deutschland. Der Prozess bringt ein wichtiges Thema auf die Tagesordnung: den Schutz persönlicher Daten in einer Zeit, in der digitale Anwendungen unverzichtbar geworden sind. Ob das Gericht zugunsten der Verbraucher:innen entscheidet, bleibt abzuwarten. Doch eins ist sicher: Der Druck auf datenhungrige Apps wächst. Und das ist gut so.