Die Corona-App ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Aber was leistet sie wirklich – und warum kann sie nicht mehr?

Wie effektiv ist die Corona Warn App?

Die Frage lässt sich leider nicht konkret beantworten – denn niemand kann wissen, ob und wie die App das Infektionsgeschehen in Deutschland konkret beeinflusst. Dafür müsste es zwei unabhängige Kontrollgruppen geben: Eine, in der niemand eine Warn-App benutzt, sowie eine zweite, in der prozentual so viele Personen in der Testgruppe die App einsetzen wie derzeit in Deutschland.

Ein solcher Test ist aber nicht durchführbar. Daher lässt sich nicht genau sagen, wie effektiv die Warn-App im Kampf gegen die Epidemie ist – insbesondere, weil die Warn-App lediglich eine Maßnahme von vielen ist.

Das Robert Koch-Institut weiß vieles: nicht

Zu den Fakten:

- Mehr als 25,6 Millionen Menschen (Stand 17. Februar 2021) haben die App bisher auf ihrem Smartphone installiert. Wie viele sie davon (noch) aktiv nutzen, lässt sich nicht sagen.Rund 8,6 Millionen Mal haben Gesundheitsämter und Labore Nutzerinnen und Nutzer bereits über die App mit Testergebnissen (positiv wie negativ) versorgt.Bisher haben mehr als 238.000 positiv getestete Menschen ein Laborergebnis über die App gemeldet und weitergegeben, um so andere Menschen zu warnen. Der Prozentsatz der Menschen, die bei einem positiven Testergebnis andere über die Warn-App informieren, schwankt zwischen 55 und 60 Prozent. Diese Daten ermittelt das Robert Koch-Institut.

- Die Corona- App kann auch dazu genutzt werden, um das Testergebnis gezielt an Einzelpersonen zu übermitteln. Das wurde insgesamt in fast 8 Millionen Fällen gemacht.

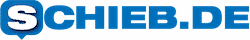

Wie viele Personen konkret bislang über die App gewarnt wurden und so frühzeitig eine Infektion erkannt werden konnte, ist leider nicht bekannt. Das Robert Koch-Institut ermittelt nicht einmal, wie viele Menschen durch die App über eine mögliche Risikobegegnung informiert wurden. Das ist aufgrund der dezentralen Datenarchitektur nämlich nicht möglich – die Daten werden nur auf dem eigenen Smartphone gespeichert.

Was ist der Unterschied zwischen zentraler und dezentraler Lösung?

Bei der dezentralen Lösung – die bei uns in Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern zum Einsatz kommt –, bleiben durch die App erfasste Informationen im jeweiligen Smartphone gespeichert, etwa Informationen über stattgefundene Begegnungen. Die Begegnungen selbst sind pseudonymisiert in den Smartphones hinterlegt.

Das heißt: Selbst die Smartphone-Besitzer können nicht sehen, wen sie in der Vergangenheit getroffen haben. Wird eine Infektion gemeldet, werden alle Smartphones mit der App informiert – und gleichen dann selbst ab, ob es in den letzten 14 Tagen einen Kontakt mit der infizierten Person gab. Diese Methode ist maximal datensparsam.

Hotspots schneller erkennen

Bei der zentralen Lösung – wie sie etwa in Frankreich eingesetzt wird (sowohl in der alten, wenig genutzten App „StopCovid“ als auch in der seit Oktober 2020 im Einsatz befindlichen neuen App „Tous Anti-COVID“) –, bleiben die Daten nicht im eigenen Smartphone, sondern werden an eine Zentrale gemeldet (also auf einem Server zusammengetragen und gespeichert). Meldet eine Person eine Infektion, kann die zentrale Stelle ermitteln, wer aktiv gewarnt werden muss – und informiert dann gezielt nur diese Personen.

Vorteil der zentralen Methode: Es liegen zentral relevante statistische Daten vor, die der Wissenschaft wichtige Einblicke ins Infektionsgeschehen geben können, etwa wo Infektionsherde entstehen oder vorliegen. Allerdings besteht grundsätzlich auch ein höheres Missbrauchspotenzial und ein gewisses Risiko der De-Anonymisierung. Die französische App zum Beispiel speichert sechs Monate lang die Testergebnisse und für 15 Tage Informationen über stattgefundene Kontakte.

Was ist der Unterschied zwischen Tracing und Tracking?

Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze für eine Corona Warn App, das Infektionsgeschehen zu erfassen: Tracing und Tracking. In Deutschland und in den meisten anderen Ländern Europas kommt die Tracing-Methode zum Einsatz. Beim Tracing (Rückverfolgung) werden lediglich stattgefundene Kontakte festgehalten und nachverfolgt. Nach dem Motto: Wer hat wen wann getroffen?

Die App ermittelt Abstand und Kontaktdauer und merkt sich Informationen – datensparsam und pseudonymisiert – im Speicher des Handys. Niemand weiß oder kann nachvollziehen, wo die Begegnung stattgefunden hat.

Beim Tracking hingegen werden auch Ortsinformationen erhoben. Die App weiß dann also, wann wer wen wo getroffen hat. Das sind deutlich mehr Informationen, die – bei Missbrauch – auch Rückschlüsse über Bewegungsprofile ermöglichen. Aus diesem Grund lehnen Datenschützer diese Methode grundsätzlich ab. In keiner europöischen App kommt derzeit Tracking zum Einsatz.

Könnte eine App auch zeigen, wo es zu Infektionen gekommen ist?

Grundsätzlich: Je mehr Informationen eine Warn-App kennt und speichert, desto mehr konkrete Aussagen lassen sich machen – auch, wann und vor allem wo es möglicherweise zu einem Infektionsgeschehen gekommen ist. Denn wenn eine App sich genau „erinnert“, wo eine Person in den letzten 14 Tagen gewesen ist (weil das Bewegungsprofil durch Tracking vorliegt), ist es ein Leichtes, mögliche Infektionsherde zu identifizieren.

Für die Gesundheitsämter sind das wichtige Informationen, da sie das Infektionsgeschehen dokumentieren und mögliche Kontaktpersonen, bei denen ein begründeter Infektionsverdacht vorliegt, identifizieren müssen – etwa, um Testungen oder Quarantäne anzuordnen. Diese Werkzeuge fehlen in Deutschland vollständig.

Ortsinformationen, Bewegungsdaten, Kontakte

In asiatischen Ländern wie Taiwan oder Südkorea werden Tracking-Apps eingesetzt. Ähnlich wie Google Maps bei aktivierten Ortungsdaten erheben sie Ortsinformationen und Bewegungsdaten und speichern sie dauerhaft.

Bei einer Infektion lässt sich anhand der Krankheitssymptome in etwa nachvollziehen, wann die Infektion stattgefunden hat – und wo der Patient an diesem Tag gewesen ist. Werden auch die Kontakte konkret gespeichert – wie in Asien -, stehen auch diese Daten sofort zur Verfügung. In einigen Ländern – etwa Südkorea oder Taiwan – werden die mit Hilfe der App erhobenen Daten sogar mit Daten aus anderen Quellen verglichen und ergänzt. Auf diese Weise entstehen Bewegungsmuster. Die südkoreanische Regierung überwacht mit Hilfe der App auch streng die Einhaltung der Quarantänevorschriften.

In Deutschland wird auf diese Möglichkeit aus Datenschutzgründen verzichtet. Es gibt prominente Vertreter wie den Philosophen Julia Nida-Rümelin, der auch in Deutschland eine Tracking-App fordert, um die Gesundheitsämter zu entlasten und das Eindämmen von Infektionsherden zu beschleunigen.

Wie könnte die Corona Warn App dabei helfen, gefährdete Kontaktpersonen schneller zu erkennen?

Die Corona Warn App funktioniert umso effektiver, je mehr Menschen sie einsetzen – und um so mehr Daten vorliegen. Im aktuellen Zuschnitt allerdings, der auf Datensparsamkeit und vollständige Diskretion setzt, erhalten die Behörden nahezu keine Informationen über das Infektionsgeschehen an sich. Da die App keine Ortsdaten erfasst (siehe Tracking), sondern lediglich stattgefundene Begegnungen über Bluetooth registriert, liegen zum Beispiel keinerlei Erkenntnisse über mögliche „Hot Spots“ vor.

Würde die App auch Ortsdaten erfassen, wäre das anders. Die App müsste die Tracking-Informationen dazu nicht ständig an eine Zentrale melden. Es würde reichen, wenn die Daten der entscheidenden Tage, die bei einer stattgefundenen Infektion als Infektionsereignis in Frage kommen, vorgehalten und den Behörden zur Verfügung gestellt werden könnten. Aber auch auf diese Möglichkeit wurde bei uns in Deutschland im Interesse des Datenschutzes verzichtet.

Auch möglich: freiwilliges Teilen des Google-Maps-Profils

Es liegt auf der Hand: Würde die Warn-App das Bewegungsprofil speichern und diese Daten bei einer Infektion bereitstellen, könnten die Gesundheitsbehörden sehr viel leichter und schneller konkrete Infektionsherde identifizieren. Diese Möglichkeit bleibt ungenutzt. Stattdessen müssen Gesundheitsämter – unter anderem unterstützt von Soldaten der Bundeswehr – umständliche Interviews durchführen, die aufwändig, langwierig und fehleranfällig sind. Vor allem deshalb, da die meisten Menschen sich nicht exakt erinnern können, wo sie vor acht Tagen gewesen sind und wen sie getroffen haben.

Es gibt Lösungen wie KADOIN, eine Software, die an der „Medizinischen Hochschule Hannover“ (MHH) entwickelt wurde, die diesen Missstand zu beseitigen versucht. Hier können an Corona infizierte Personen freiwillig ihr Google-Maps-Profil hochladen, quasi als Erinnerungsstütze, wo sie die letzten 14 Tage gewesen ist. Diese Funktion könnte grundsätzlich auch eine Corona-App anbieten.

Ließe sich die Corona- App effektiver machen?

Definitiv – wenn mehr Daten gesammelt und damit im Bedarfsfall zur Verfügung gestellt werden könnten. So wäre es beispielsweise denkbar, die App zumindest auf freiwilliger Basis zu einem Tracking-Werkzeug zu machen. Durch freiwilliges Aktivieren einer entsprechenden Funktion könnte die App Ortsdaten registrieren – und dem Gesundheitsamt bei Bedarf zur Verfügung stellen. Diese Ortsdaten müssten nicht zentral gespeichert werden (wie bei Google Maps), sondern könnten theoretisch im eigenen Gerät verbleiben (ausreichend Speicherplatz vorausgesetzt).

Dasselbe wäre auch bei den Personendaten denkbar: Entscheidet sich ein Nutzer oder eine Nutzerin, auf maximalen Datenschutz zu verzichten, könnte die App sich auch merken, wen sie getroffen hat und im Kontakttagebuch – das jetzt freiwillig manuell geführt werden kann – die entsprechenden Begegnungen eintragen. Das würde zumindest bei den Personen, die eine solche Funktion freiwillig nutzen, die Datenlage erheblich verbessern.