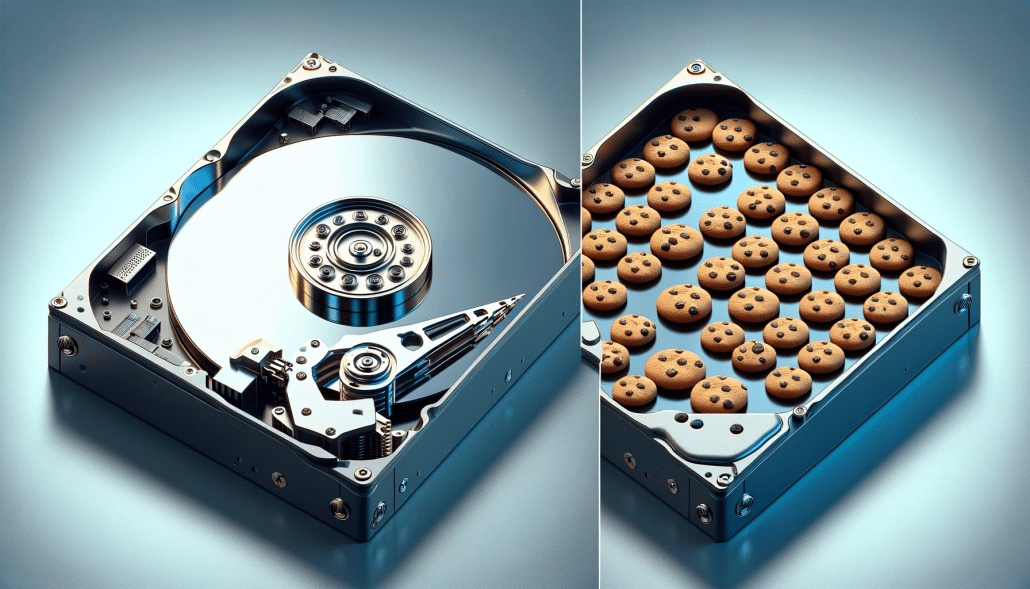

Wer heute im Internet surft, kennt das Ritual: Seite öffnen, Cookie-Banner wegklicken, weitermachen. Manchmal mehrmals pro Minute. Was als Triumph für den Datenschutz gedacht war, nervt inzwischen selbst die EU-Kommission so sehr, dass sie jetzt eine grundlegende Reform plant. Doch während die einen jubeln, warnen andere: Das eigentliche Problem wird damit nicht gelöst.

Das Ende des Klick-Marathons?

Die EU-Kommission hat das Cookie-Drama satt. Nach über 15 Jahren mit diesen nervigen Pop-ups plant Brüssel jetzt einen radikalen Kurswechsel. Die Idee: Nutzer sollen ihre Cookie-Präferenzen künftig zentral festlegen können – einmal im Browser oder Betriebssystem, fertig. Danach würden alle Webseiten diese Einstellung automatisch respektieren. Kein Banner mehr, kein ständiges Geklicke.

Klingt nach einer Erlösung, oder? Die Realität ist komplizierter. Denn die Reform kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die ursprüngliche ePrivacy-Verordnung bereits gescheitert ist. Im Februar 2025 hat die EU-Kommission den jahrelang verhandelten Gesetzesentwurf offiziell beerdigt. Nach vier Jahren Diskussion im EU-Rat und endlosen Trilog-Verhandlungen war klar: Eine Einigung ist nicht in Sicht.

Deutschland prescht vor

Während Brüssel noch plant, hat Deutschland schon Fakten geschaffen. Seit April 2025 gilt hierzulande die Einwilligungsverwaltungsverordnung (EinwV). Sie schafft die rechtliche Grundlage für sogenannte PIMS – Personal Information Management Services. Diese Dienste ermöglichen es dir, deine Cookie-Präferenzen zentral zu verwalten und automatisch an Webseiten zu übermitteln.

Das Problem: In der Praxis nutzt das noch kaum jemand. Die meisten Browser und Betriebssysteme unterstützen diese Technologie noch nicht flächendeckend. Und so lange kein PIMS-Signal empfangen wird, bleibt die gute alte Cookie-Banner-Pflicht bestehen. Die Reform ist also erstmal nur ein Versprechen für die Zukunft.

Zwei Modelle stehen zur Debatte

Die EU-Kommission diskutiert derzeit zwei grundsätzliche Ansätze. Erstens: Die zentrale Browser-Lösung, bei der du deine Cookie-Einstellungen einmalig im Browser festlegst. Webseiten würden diese Präferenz dann automatisch auslesen und respektieren – ganz ohne Banner.

Zweitens: Eine großzügigere Definition dessen, was als „technisch notwendig“ gilt. Webseiten könnten dann auf Cookie-Banner verzichten, wenn sie nur funktionale Cookies oder anonymisierte Statistiken verwenden, die keine Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen. Klingt harmlos, aber genau hier wird es brisant.

Integration in die DSGVO geplant

Ein weiterer Reformansatz: Die Cookie-Regeln könnten direkt in die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) integriert werden. Die DSGVO verfolgt einen flexibleren, risikobasierten Ansatz. Unternehmen dürften dann je nach Gefährdungspotenzial unterschiedlich vorgehen. Weniger bürokratische Hürden, mehr Innovation – so die Hoffnung.

Doch genau diese Flexibilität macht Datenschützer nervös. Die aktuelle ePrivacy-Richtlinie verlangt strikte Einwilligungen. Eine Integration in die DSGVO könnte diese Schutzstandards aufweichen. Und die Werbebranche würde jubeln.

„Wie Liegestühle auf der Titanic verschieben“

Itxaso Domínguez de Olazábal von European Digital Rights bringt es drastisch auf den Punkt: „Das Fokussieren auf Cookie-Banner ist wie das Umstellen von Liegestühlen auf der Titanic.“ Sie meint: Die Reform macht das Surfen vielleicht angenehmer, löst aber nicht das grundlegende Problem.

Denn Cookie-Banner sind nur ein Symptom. Das eigentliche Problem ist die überwachungsbasierte Werbeindustrie. Hunderte von Drittanbietern tracken dein Verhalten quer durchs Netz, erstellen detaillierte Profile und verkaufen diese Daten weiter. In manchen Cookie-Bannern liest du von 180 bis 300 Partnern, die Zugriff auf deine Daten bekommen. Diese Geschäftsmodelle würde auch eine Banner-Reform nicht antasten.

Datenschützer befürchten, dass eine erweiterte Liste „technisch notwendiger“ Cookies der Werbewirtschaft Tür und Tor öffnet. Selbst scheinbar harmlose statistische Cookies könnten missbraucht werden, um doch personalisierte Werbung zu schalten. Die Grenze zwischen legitimer Funktion und verdecktem Tracking verschwimmt.

Die Industrie reibt sich die Hände

Für die Digitalwirtschaft sind Cookie-Banner nicht nur nervig, sondern geschäftsschädigend. Viele Nutzer klicken inzwischen reflexartig alles weg, ohne zu wissen, wozu sie eigentlich ihre Zustimmung geben. Das frustriert beide Seiten: Nutzer fühlen sich belästigt, Unternehmen bekommen keine echte, informierte Einwilligung.

Die Branche drängt seit Jahren auf eine Reform und setzt auf Selbstverpflichtungen. Tech-Giganten wie Meta, TikTok, Microsoft, Apple und Amazon sollen freiwillig transparenter werden und Nutzer besser informieren. Doch ob freiwillige Versprechen ausreichen, um die Datensammelwut zu zügeln? Die Geschichte lehrt uns Skepsis.

Was bedeutet das für dich?

Kurzfristig: erstmal nichts. Cookie-Banner bleiben uns erhalten, vermutlich noch Jahre. Die Reform wird frühestens 2026 konkret, und selbst dann dauert die Umsetzung. Bis Browser und Webseiten flächendeckend PIMS unterstützen, vergeht noch mehr Zeit.

Langfristig könnte die zentrale Browser-Lösung tatsächlich Erleichterung bringen. Einmal einstellen, fertig. Doch damit das klappt, müssen Browser-Hersteller, Webseitenbetreiber und die Werbeindustrie an einem Strang ziehen. Und genau daran hapert es seit Jahren.

Der Digital Fairness Act kommt

Die EU plant bereits den nächsten Schritt. Der Digital Fairness Act soll 2026 kommen und Nutzer noch stärker vor manipulativen Designs schützen. „Dark Patterns“ – also Designs, die dich bewusst in die Irre führen – sollen verboten werden. Etwa wenn der „Alles akzeptieren“-Button riesig und bunt ist, während „Ablehnen“ klein und grau irgendwo versteckt liegt.

Italien hat im April 2023 bereits ein Exempel statuiert: 300.000 Euro Bußgeld für ein Marketing-Unternehmen, das mit solchen Dark Patterns gearbeitet hat. Die Botschaft ist klar: Manipulative Cookie-Banner werden teuer.

Workaround für Eilige

Wer heute schon Ruhe haben will, kann zu Browser-Erweiterungen greifen. Tools wie „I don’t care about cookies“ oder der Brave-Browser blockieren Cookie-Banner automatisch oder lehnen sie pauschal ab. Allerdings funktioniert das nicht immer zuverlässig, und manche Seiten sperren dich dann komplett aus.

Die sauberste Lösung bleibt: Cookie-Präferenzen im Browser möglichst restriktiv einstellen, regelmäßig Cookies löschen und Tracking-Blocker wie uBlock Origin verwenden. Das ist zwar keine Komplettlösung, reduziert aber die Datenspur erheblich.

Fazit: Reform ja, aber nicht genug

Die geplante Cookie-Banner-Reform ist überfällig und prinzipiell richtig. Nutzer brauchen weniger Klick-Chaos und mehr Kontrolle. Doch solange die Reform nicht das überwachungsbasierte Geschäftsmodell selbst angreift, bleibt es Kosmetik.

Die eigentliche Frage lautet: Wollen wir ein Internet, in dem hunderte Firmen jede Bewegung tracken und zu Geld machen? Oder setzen wir auf Geschäftsmodelle, die Privatsphäre respektieren? Cookie-Banner sind nur der sichtbare Teil eines viel größeren Problems. Die EU-Reform ist ein Schritt in die richtige Richtung – aber eben nur ein erster Schritt auf einem langen Weg.