Es klingt wie ein schlechter Scherz: Ausgerechnet die Generation, die mit Smartphone und TikTok aufgewachsen ist, wünscht sich eine Welt ohne Internet. Doch die Zahlen lügen nicht – und erzählen eine Geschichte vom digitalen Kater nach dem analogen Rausch.

Der große Verdruss: Von Digital Natives zu Digital Skeptikern

46 Prozent der jungen Briten zwischen 16 und 21 Jahren gaben in einer aktuellen Studie der British Standards Institution an, sie würden lieber in einer Welt ohne Internet jung sein. Das ist beinahe jeder Zweite – eine Zahl, die selbst hartgesottene Tech-Optimisten ins Grübeln bringen dürfte.

Noch drastischer: Exakt die Hälfte der Befragten würde eine „digitale Ausgangssperre“ befürworten, die den Zugriff auf bestimmte Apps und Webseiten nach 22 Uhr einschränkt. Man stelle sich vor: Jugendliche, die freiwillig nach einem digitalen Babysitter rufen. Das ist, als würde ein Teenager freiwillig um neun ins Bett gehen wollen.

Deutsche Realität: Sieben Stunden täglich am Bildschirm

Bevor wir uns nun über die vermeintlich vernünftigen britischen Teens amüsieren, sollten wir einen Blick auf unsere eigenen Statistiken werfen. Deutsche 15-Jährige kommen täglich auf knapp sieben Stunden Bildschirmzeit – und liegen damit im internationalen Vergleich erschreckend hoch.

Die aktuellen deutschen Zahlen sind ernüchternd: Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren verbrachten im Jahr 2024 durchschnittlich rund 201 Minuten am Tag im Internet. Das sind über drei Stunden täglich – Tendenz steigend. Im Jahr 2012 lag dieser Wert noch bei 131 Minuten. In nur zwölf Jahren ist die Internetnutzung also um mehr als eine Stunde pro Tag gestiegen.

93 Prozent der Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren nutzen soziale Netzwerke – und sind dort pro Tag gut eineinhalb Stunden (95 Minuten) aktiv, zeigt eine repräsentative Bitkom-Studie von 2024.

Das Problem hat einen Namen: Social Media Sucht

Die Zahlen werden noch bedrückender, wenn man sich die Abhängigkeitsraten anschaut. In Deutschland weisen zehn Prozent der Jugendlichen ein problematisches Nutzungsverhalten bei sozialen Medien auf, so die WHO-Daten von 2024. Europaweit ist die Lage noch düsterer: Die Raten problematischer Social-Media-Nutzung stiegen von 7 Prozent im Jahr 2018 auf 11 Prozent im Jahr 2022.

Besonders alarmierend: Etwa 680.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind süchtig nach Computerspielen und sozialen Medien. Diese Zahl hat sich während der Corona-Pandemie mehr als verdoppelt. Eine aktuelle DAK-Studie von 2024 zeigt sogar: 24,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen nutzen soziale Medien bereits auf riskante Weise – fast ein Viertel der jungen Nutzer ist also gefährdet, ernste gesundheitliche Probleme zu entwickeln.

WhatsApp, Instagram, TikTok: Die digitale Dreifaltigkeit

Was machen deutsche Jugendliche eigentlich online? WhatsApp wird von 96 Prozent regelmäßig genutzt. Instagram belegt mit 62 Prozent Platz zwei, gefolgt von TikTok mit 54 Prozent. Diese drei Plattformen dominieren den digitalen Alltag der Jugendlichen vollkommen.

Interessant dabei: Als wichtigstes internetbasiertes Format zur Beschaffung von Informationen über das Weltgeschehen gilt mittlerweile Instagram, gefolgt von YouTube und TikTok. Nachrichten werden also nicht mehr über traditionelle Medien konsumiert, sondern über Plattformen, die ursprünglich für Selfies und Tanzvideos entwickelt wurden.

Die dunkle Seite der Vernetzung

Knapp 70 Prozent der 16- bis 21-Jährigen fühlen sich nach der Nutzung von sozialen Medien schlechter, ergab die britische Studie. Diese Zahl ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die Social Media als harmloses Vergnügen abtun.

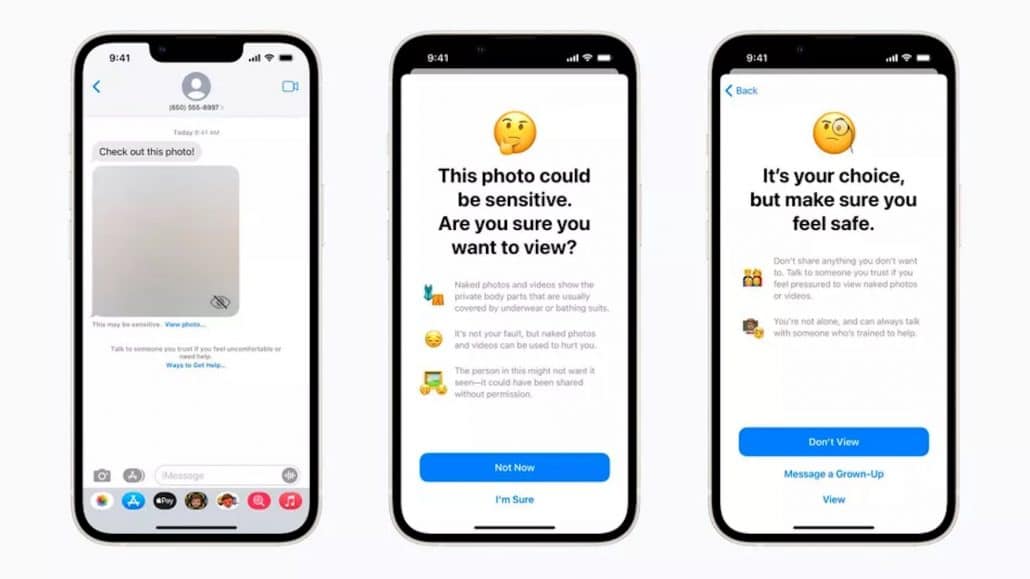

Die negativen Auswirkungen sind vielfältig: Jedes dritte Mädchen und jeder vierte Junge wurde 2023 im Netz schon einmal sexuell belästigt. Dazu kommen problematische Inhalte wie beleidigende Kommentare und extreme politische Ansichten, mit denen Jugendliche immer häufiger konfrontiert werden.

Wenn Algorithmen das Leben bestimmen

Andy Burrows von der Molly Rose Foundation bringt es auf den Punkt: Algorithmen würden Online-Inhalte bereitstellen, die „junge Menschen unverschuldet in eine Welt voller schädlicher und belastender Inhalte führen können“. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern die nüchterne Analyse eines Experten.

Die WHO definiert problematische Social-Media-Nutzung als ein Verhaltensmuster, das durch suchtähnliche Symptome gekennzeichnet ist. Hierzu zählen die Unfähigkeit, die Nutzung sozialer Medien zu kontrollieren, Entzugserscheinungen bei Nichtnutzung, die Vernachlässigung anderer Aktivitäten zugunsten sozialer Medien und negative Folgen im täglichen Leben.

KI: Fluch oder Segen?

Ein interessanter Twist der aktuellen Entwicklung: Knapp zwei Drittel der Jugendlichen haben Erfahrung mit KI gemacht. Während im vergangenen Jahr 38 Prozent der Jugendlichen ChatGPT nutzten, sind es mittlerweile 57 Prozent. Künstliche Intelligenz wird also zum neuen Spielzeug der Digital Natives – mit noch unbekannten Folgen.

Der Teufelskreis der digitalen Flucht

Besonders perfide: Jugendliche, die psychisch belastet sind, neigen dazu, in soziale Netzwerke zu fliehen – ein Teufelskreis. Sie suchen Trost im Internet und verstärken dadurch ihre Probleme noch. Viele der befragten Jugendlichen berichten von häufiger Niedergeschlagenheit, Angstgefühlen und Stress.

Was Experten fordern

Die Lösung ist komplex, aber nicht unmöglich. Neue Gesetze seien „dringend erforderlich, um endlich einen von Grund auf sicheren Regulierungsansatz zu verankern, der die Bedürfnisse von Kindern und der Gesellschaft über die der großen Technologieunternehmen stellt“, betont Andy Burrows.

Als eine Maßnahme empfiehlt die WHO, Medienkompetenz in die Lehrpläne aufzunehmen. Außerdem sollte der Zugang zu niederschwelligen psychologischen Beratungsstellen vereinfacht werden.

Nicht alles ist schlecht

Fairerweise muss man sagen: Jugendliche, die zwar intensive, aber nicht-problematische Nutzer sind, berichteten von stärkerer Unterstützung durch Gleichaltrige und sozialen Verbindungen. Ein polnischer Teenager brachte es treffend auf den Punkt: „Soziale Medien haben viele Vorteile, vor allem, wenn sie in Maßen genutzt werden. Zu den Vorteilen gehören Verbundenheit und Vernetzung“.

Das Paradox der Generation Smartphone

Es ist schon paradox: Die Generation, die das Smartphone zur Perfektion gebracht hat, sehnt sich nach einer Welt ohne Internet. Vielleicht ist das der erste Schritt zur digitalen Mündigkeit – zu erkennen, wann genug genug ist.

Die Zahlen zeigen: Wir stehen an einem Wendepunkt. Die Frage ist nicht mehr, ob wir ein Problem haben, sondern wie schnell wir bereit sind, es anzugehen. Denn eines ist sicher: Wenn selbst Digital Natives nach einer digitalen Ausgangssperre rufen, sollten wir alle hellhörig werden.

Die britische Studie befragte 1.293 junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren. Die deutschen Daten stammen hauptsächlich aus der JIM-Studie 2024 des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest, die 1.200 Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren repräsentativ befragt hat.