Warum Gaming Deutschlands liebster Zeitvertreib geworden ist

Für Millionen Deutsche ist das Smartphone das wichtigste Unterhaltungsgerät des Alltags und ein großer Teil dieser Zeit gehört mittlerweile den Games. Online Gaming hat sich in Deutschland vom Nerd-Hobby zum digitalen Massensport entwickelt und das schneller, als viele Skeptiker für möglich gehalten hätten.

YouTube als Shopping-Ratgeber: So nutzt ihr Videos für smarte Käufe

YouTube wird zur Shopping-Bible: 70% der Gen Z recherchiert hier vor dem Kauf. Wie ihr echte Reviews findet und Fake-Bewertungen erkennt.

Wenn selbst das ZDF auf KI-Fakes reinfällt

Das ZDF hat im „heute journal“ ein KI-generiertes Fake-Video gezeigt – und danach fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Der Fall ist ein Lehrstück darüber, wie schlecht viele Redaktionen auf die KI-Ära vorbereitet sind.

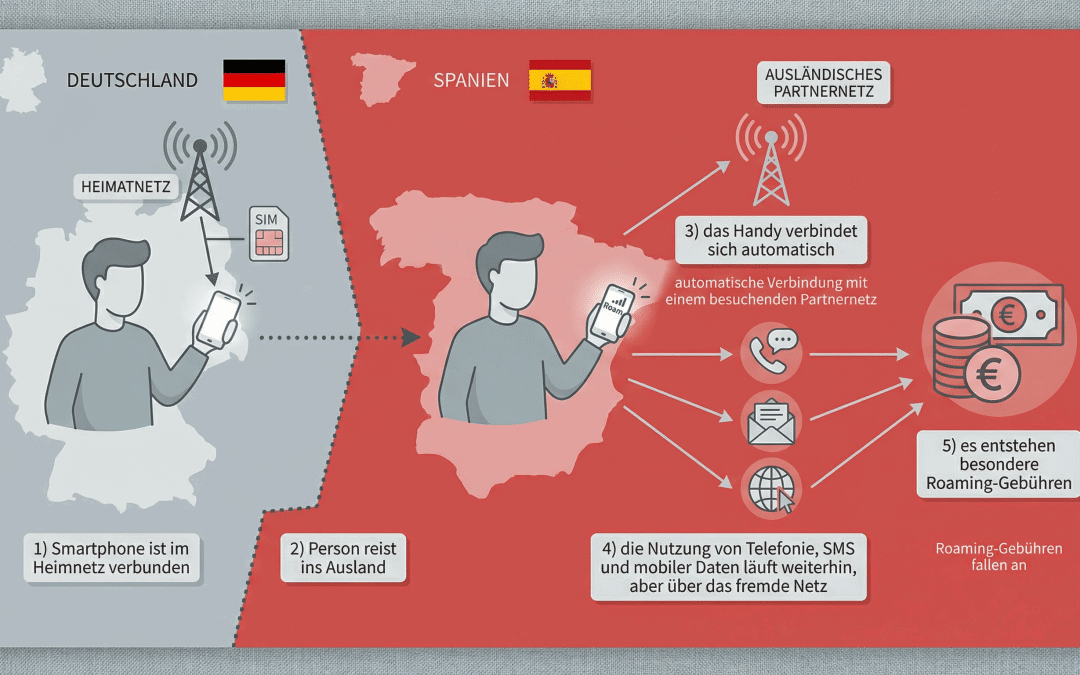

Wie du in 150+ Ländern ohne Roaming-Gebühren verbunden bleibst

Du möchtest im Ausland ohne Roaming-Gebühren verbunden bleiben? Wir zeigen dir, wie du diese oftmals hohen Kosten ganz unkompliziert vermeiden kannst.

Netflix KI-Klausel: Deutsche Synchronsprecher gehen auf Barrikaden

Netflix‘ neue KI-Klausel sorgt für Aufruhr: Deutsche Synchronsprecher boykottieren den Streaming-Riesen. Was das für eure Serien und Filme bedeutet.

Schluss mit Billig-Tricksereien: EU beendet Zoll-Freifahrtschein für Temu & Co.

Die EU zieht endlich die Notbremse: Ab 2028 müssen auch Billig-Pakete aus China verzollt werden. Die bisherige 150-Euro-Freigrenze fällt weg. Eine längst überfällige Entscheidung, die den massiven Wettbewerbsverzerrungen durch Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress ein Ende setzt.

Internet aus der Stratosphäre: Fliegende Funkmasten sollen Milliarden Menschen online bringen

Vergesst Starlink – die nächste Revolution beim Internet-Zugang könnte aus der Stratosphäre kommen. Während Elon Musks Satelliten-Armada bereits ihre Kreise im Orbit zieht, arbeitet ein internationales Konsortium an einer Alternative, die näher, günstiger und flexibler sein könnte: High-Altitude Platform Stations, kurz HAPS.